:::醫療新聞

腸造口併發症的處理 (一)

腸造口併發症的處理 (一)

上一篇講到腸造口的護理,這篇要談一談當我們遇到腸造口併發症(complication)時該如何處理。

腸造口併發症很常見,且會影響到病友日常與生活品質,但大多數的併發症只要藉由良好的衛教或專業的傷造口師處理,就能得到改善。

常見的早期併發症如造口腸液滲漏(stoma leakage),造口周圍皮膚炎(peristoma dermatitis),以及脫水(dehydration),通常可藉由適當的處置來解決。

晚期併發症如造口脫垂(prolapse),造口狹窄(stenosis),造口旁疝氣(parastomal hernia)則需要藉由外科手術來治療。

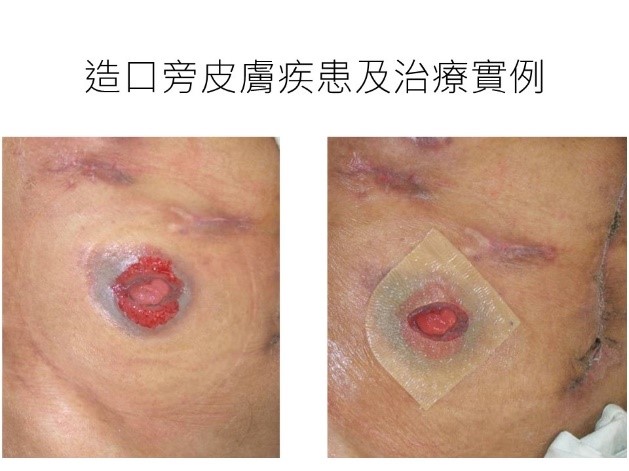

造口旁皮膚疾患 (parastomal skin disorder)

造口旁皮膚疾患是腸造口最常見的併發症,通常較容易見於腸造口手術完成的初期,因為病友尚不熟悉腸造口的日常護理所導致。大約有70%病友會面臨到造口旁皮膚疾患,幸運的是,大多數只要經由適當的傷口照護就能改善。大部分的造口旁皮膚疾患是由於造口底座與造口及皮膚之間黏合不當所導致。例如底座上的可調式薄膜的孔太大而導致過多的皮膚暴露在腸液底下,受到腸液刺激的皮膚會產生分泌物,會導致底座的黏合效果更差。又因為底座黏合不良而必須要時常更換,因此本來就受傷的皮膚更容易破損,如此惡性循環。治療必須要再重新評估造口大小,選定尺寸合適的造口底座,在可調式薄膜上修剪出適當大小的孔洞,務必要完整包覆住腸造口與皮膚的交界處,使皮膚不要暴露在腸液底下。造口粉(stoma powder)與皮膚保護劑對於受損的皮膚有很大的幫助。造口周圍皮膚不平整,皺褶,或是造口與皮膚剝離等情況可以藉由造口膠(stoma paste)獲得改善。

黴菌感染(fungal infection)通常以紅色斑塊合併周圍小紅點來表現,白色念珠菌(Candida albicans)是最常見的感染源。治療首要須移除底座,找出是否有腸液滲漏而導致周圍皮膚潮濕與刺激,之後在患部塗上抗黴菌藥膏,再敷上人工皮或皮膚密封劑,之後再貼上底座。每次更換底座時都反覆這些動作,大約1至2週會改善,少部分患者可能需要服用口服的抗黴菌藥物。

高輸出量造口(High output small bowel stoma)

正常的迴腸造口每日排出量為800ml至1200ml,單日排出量超過1200ml至2000ml被認為是過多。高輸出量造口通常發生在小腸造口,極少數則發生在近端結腸造口(如升結腸造口或橫結腸造口)。高輸出量會導致脫水(dehydration),電解質不平衡(electrolyte imbalance),和營養流失(nutritional deficiency)。超過半數的高輸出量造口會發生在手術後兩周內。治療首先以飲食及生活型態改善為主: 盡可能少量多餐,水分補充也建議分成多次。盡量減少食用果汁,汽水,糖果等可能造成滲透性腹瀉的食物。麵包,餅乾,花生醬,香蕉等食物則可以增加糞便黏稠度以減少造口輸出量。適度食用膳食纖維或電解質溶液也有幫助。進一步可能須服用止瀉劑或抑制腸蠕動的藥物,嚴重者可能需住院接受靜脈輸液。